Природная зональность

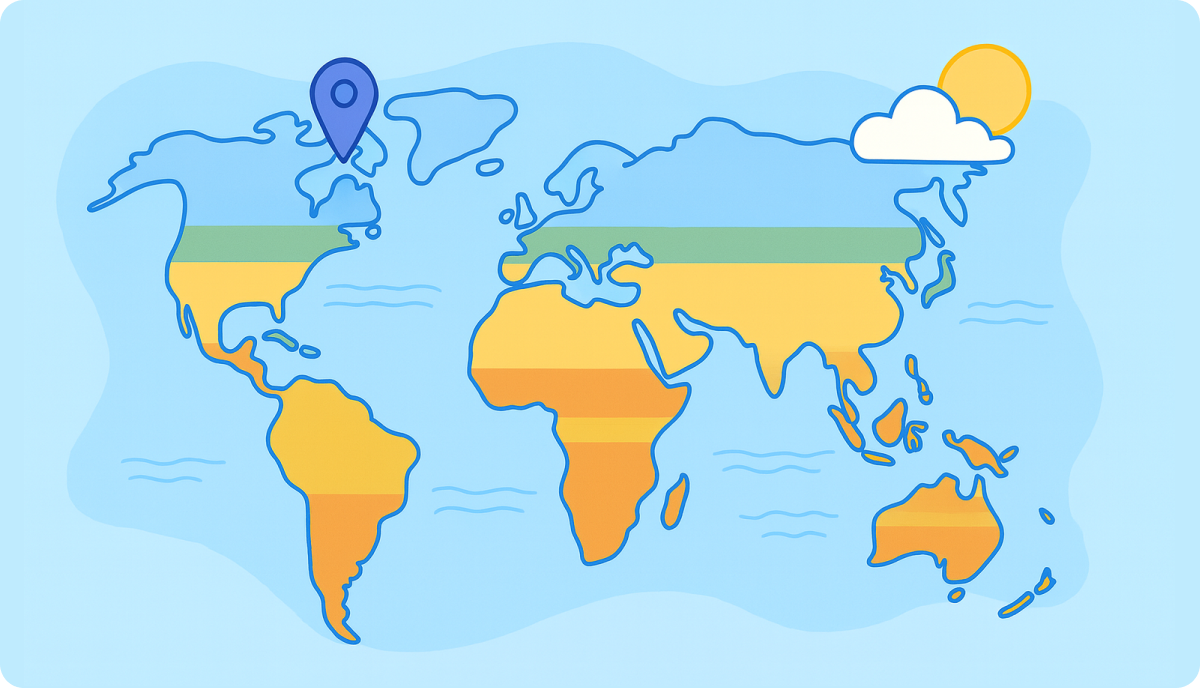

Природная зональность — это закономерное чередование природных зон на поверхности Земли. Иными словами, это способ, по которому природа «раскладывается по поясам» — от экватора к полюсам. Каждая зона отличается климатом, растительностью, животными, почвами и даже образом жизни человека.

Почему возникает природная зональность?

Природная зональность — это не случайное распределение природы по Земле. Она возникает из-за сочетания нескольких естественных факторов, главный из которых — солнечное тепло. Но кроме него есть и другие причины.

1. Разное количество солнечной энергии

Земля круглая и вращается вокруг Солнца под углом. Это значит, что:

- у экватора солнце светит почти прямо, тепло поступает в большом количестве,

- ближе к полюсам лучи падают под углом, тепла — гораздо меньше.

Поэтому:

- на экваторе — жарко и влажно,

- в умеренных широтах — тепло летом и холодно зимой,

- у полюсов — холодно круглый год.

Это главное условие формирования широтных поясов.

2. Распределение осадков

Кроме температуры, важно ещё и количество влаги.

- В районе экватора воздух тёплый и насыщен влагой → частые дожди → тропические леса.

- В субтропиках формируются зоны сухого воздуха → пустыни и полупустыни.

- Умеренные широты — умеренное количество осадков → леса, степи.

- В тундре осадков мало, но испарение тоже минимальное, поэтому сохраняется влага.

Таким образом, сочетание тепла и влаги определяет, какая природа будет на данной широте.

3. Движение воздушных масс

Атмосферные потоки переносят тепло и влагу между зонами. Это влияет на:

- смену сезонов,

- направление ветров,

- характер осадков.

Например, пассаты — постоянные ветры в тропиках — приносят влагу с океанов, а западные ветры в умеренных широтах формируют переменчивую погоду.

4. Рельеф и высота над уровнем моря

На равнинах природные зоны идут по поясам, от экватора к полюсам. Но в горах — наоборот: зоны сменяются с подъёмом вверх. Это называется высотной поясностью.

Пример:

- подножие — леса,

- выше — кустарники,

- ещё выше — луга и мхи,

- на вершинах — снег и лёд.

Как расположены зоны?

Природные зоны на Земле расположены не хаотично, а в определённой последовательности. Они чередуются с юга на север (или наоборот — от экватора к полюсам) в зависимости от климата, количества тепла и влаги.

Такое закономерное чередование называется широтной зональностью.

Принцип широтного пояса

Чем дальше от экватора — тем холоднее. Чем ближе к экватору — тем теплее и влажнее. Из-за этого природные зоны выстраиваются по «поясам», параллельно линии экватора. Пример расположения зон от экватора к полюсам:

- Экваториальные леса — жарко и влажно круглый год.

- Саванны и редколесья — тепло, но уже есть сухой сезон.

- Пустыни и полупустыни — жарко, но почти нет дождей.

- Субтропики — мягкий климат, появляются леса.

- Степи и лесостепи — умеренный пояс, тёплое лето, снежная зима.

- Хвойные леса (тайга) — холоднее, деревья выносливые.

- Тундра — почти без деревьев, мхи и лишайники.

- Арктические пустыни — вечный холод, снег и лёд.

А если в горах?

В горах природные зоны тоже меняются, но высотно, а не широтно. Это называется высотная поясность. Чем выше в гору — тем холоднее, и зона меняется так же, как если бы вы двигались на север.

Например:

- у подножия — степь или лес,

- выше — хвойный лес,

- ещё выше — тундра,

- на вершине — лёд и снег.

Разные материки — одна система

На разных континентах природные зоны называются по-разному, но общий порядок сохраняется. Например, и в России, и в Канаде, и в Скандинавии есть тайга и тундра — потому что эти страны находятся в одних и тех же широтах.

Составим пошаговый план

по улучшению успеваемости!